第17回デザイン基礎学セミナー『みることの多彩さ〜ラディカル・リバーシビリティ』

西洋の文化は、みずからの「まなざし」によって異文化を一方的に規定してきましたが、しかしそのうちには、対象からの視線や多彩な社会的要素が入り込んでいるといえます。今回の講演では「リサーチ・スルー・イメージ」という考え方を手がかりに、特定の写真作品を事例として、異なる文化や歴史をつなぎ、西洋の人間概念を超える、様々なまなざしのあり方を探求していきます。

講師

エロディー・ヒーリックスック(ビジュアル・アーティスト)

1977年フランス生まれ、オランダ在住のビジュアル・アーティスト。ヘリット・リートフェルト・アカデミーを卒業後,2001年よりショアード・ファン・オフェーレンと共同で活動をしている。写真作品を通して、視覚やパースペクティブの働きかたによって周囲の自然や風景との関係性が影響を受けることについて探究をしている。絵画や写真にまつわる西洋と東洋の伝統の差異や類似から作品や考え方を発表し、2017年からは、芸術実践と研究を目的とした財団「Radical Reversibility」を設立運営している。

日時

2021年1月14日(木) 開場16:30 開演17:00

会場

オンライン

レビュー

ビジュアル・アーティストのエロディー・ヒーリックスックさんは、ご自身と他のアーティストによる一連の写真作品を示しながら、人間の眼による遠近法的な視界をどのように押し広げたり、また、幾線にも伸びる多彩な視点をどのように手に入れることができるのかについて考えを披露しています。オランダ人ビジュアル・アーティストのジョエルド・ヴァン・オヴェレンとの共同作品One Moon in a Thousand Seasでは、人間の眼の網膜の働きによる焦点や視野に頼るのではなく、カメラのランダムな設定機能を利用することによって、ファインダー(またはレンズ)のアフォーダンス効果を反映させています(図1)。カメラのランダム設定が海面に反射する月光を撮影した、言わばカメラのファインダー、シャッタースピード、レンズと絞りによって構成された視点で捉えた連作です。人間の視点とは異なる視点からみるイメージを私たちに体験させる作品であると言えます。

人間の眼の視野範囲に限りがあることは私たちが経験的に認知していることですが(垂直視野:120~130度程度、水平視野:150~200度程度、そのうち有効視野:20度程度)、ヒーリックスックさんは、フィンランド人ビデオ・アーティストのエイヤ=リーサ・アハティラによるHorizontal-Vaakasuoraという作品の解釈を通して、人間の視野範囲を超える(もしくは逸脱する)ものの見方を示しています(図2)。実際にはビデオ・インスタレーションとして展示されるこの作品は、実寸にして約30メートルのトウヒ属の常緑針葉樹のポートレートを水平方向に撮影する試みです。人間の身体と視野のスケールを遥かに超えるポートレートを可能にするのが、針葉樹を水平方向から輪切りにするように配置して実寸通りに6つのパネルに分割して撮影するという手法です。作品全体を構成する各々のパネルフレームの連続配置により、視野の境界がまるで互い違いに拡張される効果を作り出しています。一本の巨大な針葉樹が、大地から空にむけて垂直に連続してそびえ立つ様をみる見方ではなく、各フレームで区切られた異なる時空間の境界を越えて水平移動しているかのように見える効果により、複数の非連続の視点が同時空間的に組み合わされることが強調されています。

ヒーリックスックさんは、私たちのものをみる体験が、異なる時間と空間における複数の視点の連関の中で身体化されることを気づかせ、その結果として、写真の世界がどこか触覚的なものとして鑑賞者に感じられるようになると言います。これは、従来の写真は人間の眼がみる現実の表象であるという固定観念を覆す認知的な転換を示唆しています。このような写真体験が、ものをみる習慣に挑戦するための遊び感覚を研ぎ澄ますことにも繋がります。ヒーリックスックさんは、この写真を体験する現象を指して、「まなざしの多彩性」(gaze multiple) という概念を提唱しているのです。

さらに、ヒーリックスックさんは、人間の眼のものの見方に制約されることのない非人間中心主義的に行う外部の環境世界のものの見方の概念を押し進めます。ヒーリックスックさんは、どのようにすれば西洋中心主義的自他観の枠組みを超えることができるのかという問いかけをします。その問いに答えるために、哲学研究者のアダム・ログナンを引用しながら、実証主義的視覚観を超える不可視の領域や非存在の領域、絶対無の領域をも含有する視覚、“multi-perspectival vision[1]” (視野が複数化した視覚) (49) という概念を作品制作に援用しています。この写真実践を通して、西洋で支配的なものをまなざす慣習(まなざしの二分法)に対する代替可能性を見出そうとしているのです。

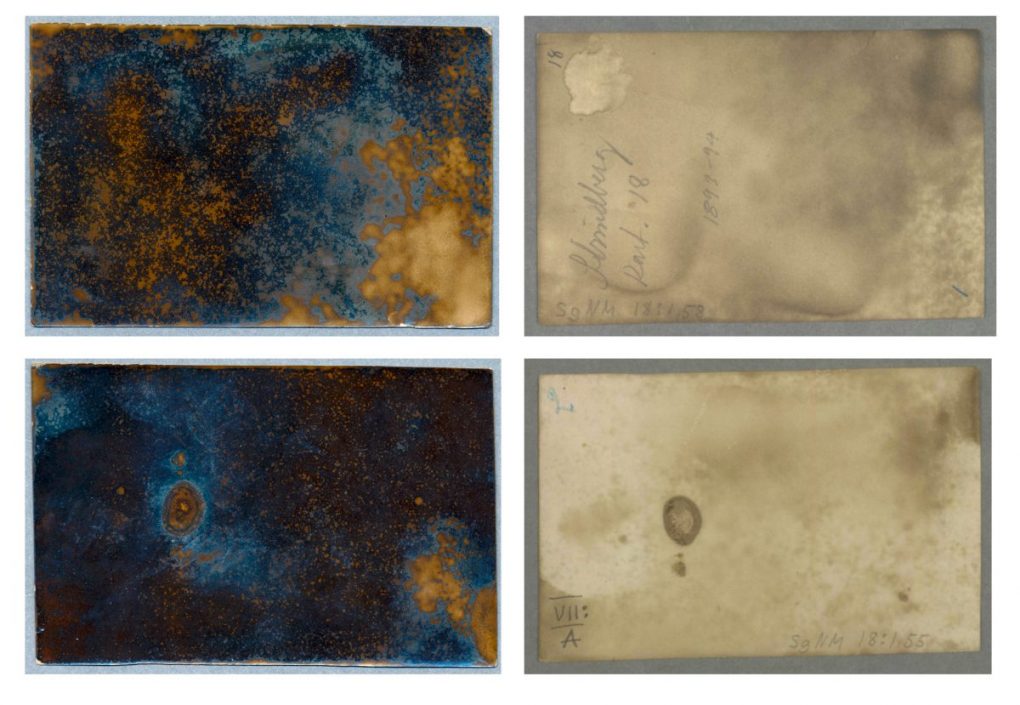

ヒーリックスックさんは、このまなざしの多彩性を活用することで、自然を含む非人間主義的な視点を私たちが獲得する可能性を開くことができると言います。自他の境界が複雑に融解する非人間主義的なまなざしを説明するために、彼女はスウェーデンの劇作家、アウグスト・ストリンドバーグ(1893-94)によるセレストグラフの例を紹介しています(図3)。この一連の写真は、撮影にカメラレンズを使用せずに夜中に写真乾板そのものを地面の上に置き、天体の光を撮ろうとした試みでした。しかし結果的には、写真乳剤と空気中の埃や汚れの微粒子のイメージが写されたのです。ヒーリックスックさんは、この作品が主体(撮影者)も客体(モチーフ)も持ち合わせていない点を強調します。ここには、みる主体とみられる客体の構図は成立せず、しかし、確実に写真乳剤と微粒子の化学反応の結果が像を生み出していることに変わりはありません。このセレストグラフの撮影技法の解釈から、主体(みるもの)と客体(みられるもの)の前提を挿入することなしに、また、自他の分離が萌芽する以前に、あるイメージ(像)を浮かび上がらせているという視点が、写真経験を通して私たちに実証主義的視覚観を超えるまなざしを彷彿とさせているのです。

最後に、ヒーリックスックさんは、みる/みられるという自他の二項対立を論破するログナンの視覚観を踏襲することによって、自己のまなざし、他者のまなざし、という固定された一軸的なまなざしの文化から脱却する写真経験における時空間の場所を「ラディカル・リバーシビリティ」(radical reversibility)という概念に発展させています。それは、自他の境界線からはみ出すような身体の可動性の出現の中に見出せるのです。このことを表現している一例として、野生のミモザの写真を連続配置したShadow-Light-Reflection: Mimosasという作品があります(図4)。この作品は、ミモザの群生を四つの異なる角度から撮影した写真を、フレームとフレームの間隔を出来るだけ狭めて並列展示して構成されています。一見するとパノラマ風景写真を思い起こさせる作品が、しかし、異なる視点の同時並列の効果によって、遠近法的ものの見方の慣習に抗い、鑑賞者がどこに焦点を合わせてみれば良いのか分からなくさせています。誰の、何の視点からものをみるという制約の箍を外してまなざしを反転させてみせる可能性をラディカル・リバーシビリティと呼んでいるのです。自己はまなざしの反転運動、可逆性のどれにも連関しており、この意味で多彩な視点は身体化されています。同時に、鑑賞者に対しても、ほとんど目眩を引き起こさんばかりの(彼女はそれを「乱雑とした(messy)[2]」と表現しています)感覚でもって時間と空間の反転の作用を引き起こしています。

今回の講演では、写真の実践紹介を通して、自己と他者、東洋と西洋、現在と過去、人間と非人間の間という異なる時空間に並存する多彩なまなざしが披露されました。このような絶え間なく交錯する多彩なまなざしの反転運動(ラディカル・リバーシビリティ)は、決して静的なものではなく、常にみることの身体化によって世界を生み出し続けるのです。ヒーリックスックさんの紹介した写真作品は、鑑賞者である私たちの内と外の世界の既存の枠組みや境界に疑問を抱かせ、多彩であり且つ反転し続ける視点を導く可能性を考えさせてくれます。

(吉田祐子)

[1] Loughnane, Adam. “Merleau-Ponty and Nishida: Art, Depth, and Seeing-without-a-Seer”. European Journal of Japanese Philosophy. 1, 2016: 47-74.

[2] Elodie Hiryczuk and Sjoerd van Oevelen. “Seeing of Course, Is Also an Art”. The Philosophy of Photography Journal. 4, no. 2, 2013: 145–61.