フォーディズム

fordism

工業化にともなって機械化がさらに進展した結果、自然の破壊や人間性の疎外、社会的格差の拡大など様々な負の影響が生じた。これに対して、工業製品や生産の機械化を極限まで推し進めることによって、これらの問題を解消する体系化のデザインが19世紀の後半から20世紀にかけて進展した。その代表的な事例がH・フォードによる自動車と生産システムのデザインである。

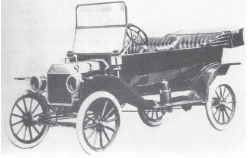

1908年に彼はT型フォードと呼ばれる量産モデルを開発した。その自動車の生産は、一台一台職人が仕上げていくのではなく、ラインシステムによる分業体制によって実現された。全体の生産工程は単純な作業工程にできる限り分割され、それぞれの単位をそれに対応する労働者が受け持つことになる。作業工程と労働者のペアをライン上に配置することによって、経営者は作業工程を透明化し、自由に生産工程を編集・調整できることになる。

労働内容の規格化は単純な反復作業を労働者に強いることになるが、他方で労働者の生産性は劇的に向上した。フォードは効率的なラインシステムよって実現した高い利益を労働者に積極的に還元する方針をとった。1914年にフォードは、当時の平均的賃金であった2.34ドルの日給を 5ドルへと大幅に引き上げ、労働時間を一日9時間から8時間へと短縮すると発表した。

同一モデルの販売台数が増えれば増えるほど、一台あたりに必要なコストは押し下げられ、そのことがさらなる需要を喚起するという正のフィードバックが働くことになる。これによりT型の価格は劇的に低下した。製品価格の低下と労働者の購買力の向上とがかみ合って、フォードの労働者たちは自分たちが生産する自動車をローンで購入することすら可能となった。労働者に購買力を付与することで需要はさらに拡大する。T型フォードの生産台数は発売から19年で1500万台にまで達し、米国社会全体をモータリゼーションに導いた。

図3 Model T tourer (1914)

出典: Ray Bachelor, Henry Ford Mass Production, Modernism and design, Manchester University Press, 1994, p. 23.

結果として社会の富は工業化以前に比べて比較にならないほど拡大し、その富は社会を支える労働者階級の一部にまで恩恵をもたらし、それは貧しいプロレタリアートの代わりに「大衆」を生みだした。このように、単純反復労働による労働の疎外を豊かさの還元によって補完する労働と生産のモデルを一般に「フォーディズム」と呼ぶ。

フォードの伝記において彼が一貫して主張しているのは、過去からの決別と過去への勝利である。ヨーロッパ大陸で培われた伝統、文化、学問、宗教、そうしたものへの従属を裁ち切り、機械の力で未来に向かうことをフォードは力説する。フォードは旧大陸が培った伝統や優美さ、その有機性を当の機械化を通じて再構築することで、旧世界に対して新世界アメリカの優位性とアイデンティティを示したのである。フォードにとってはプロダクトと生産工程の設計は一体のものであり、デザイナーとは工業製品の内的な構成論理を熟知し、生産工程を合理的に組織するエンジニアである。同時に、たんに労働力をライン上に配置するだけではなく、労働者の身体と精神の働き方、その内的な構成論理を熟知し、労賃を操作することによって作業精度を高めたり労働の動機づけを与えたり、その結果を見て労働者への関与をフィードバック的に修正しもする経営技術者でもある。製品と生産過程の双方に対して一分の隙もなく精密に配慮することで、一つの有機的な組織体として最終生産物が結晶化する。そういう意味ではフォード自身もまた、第一級のマネジメント・デザイナーであり、かつ同時に第一級のプロダクト・デザイナーであったといえる。

フォーディズムは、一方で豊かな大衆社会を形成し、20世紀後半においては消費社会の物質的基礎として機能した。だが他方で、彼の崇拝者であったヒトラーによって模倣され、アウトバーンの建設やフォルクスワーゲンの開発、アウシュビッツにおける殺人工場へとその思想は受け継がれていく。

(古賀徹)

関連する授業科目

- 基幹教育高年次教養科目 デザイン史

- 未来構想デザインコース専門科目 デザイン美学

参考文献

- Ray Bachelor, Henry Ford Mass Production ― Modernism and design, Manchester University Press, 1994.