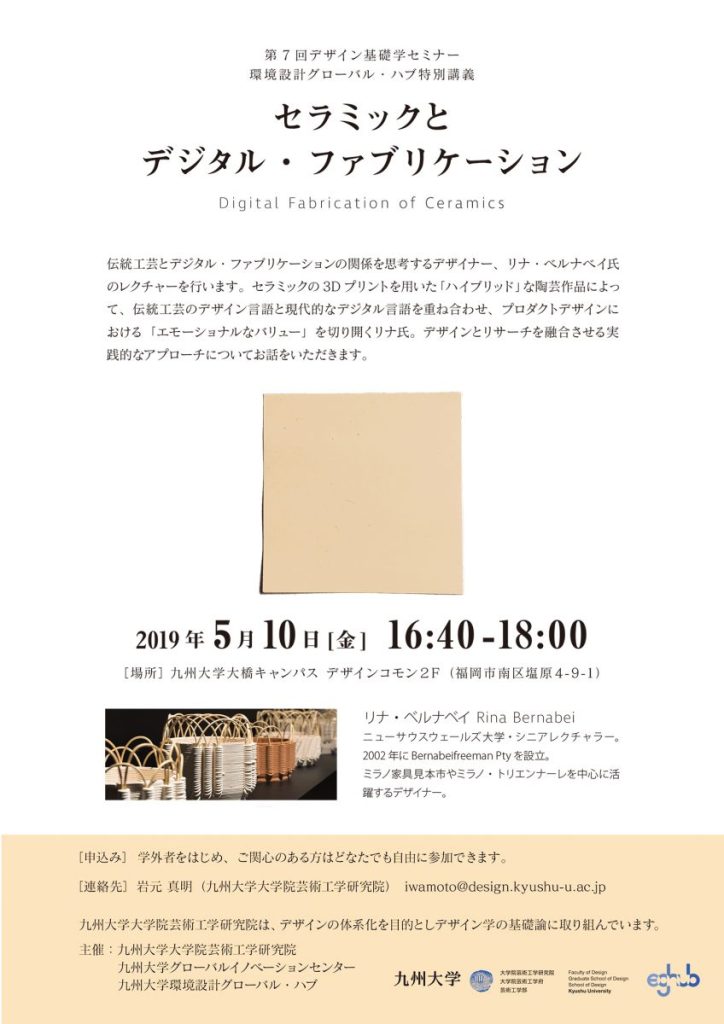

第7回デザイン基礎学セミナー『セラミックとデジタルファブリケーション』

伝統工芸とデジタル・ファブリケーションの関係を思考するデザイナー、リナ・ベルナベイ氏のレクチャーを行います。セラミックの3Dプリンターを用いた「ハイブリッド」な陶芸作品によって、伝統工芸のデザイン言語と現代的なデジタル言語を重ね合わせ、プロダクトデザインにおける「エモーショナルなバリュー」を切り開くリナ氏。デザインとリサーチを融合させる実践的なアプローチについてお話しを伺いました。

講師

リナ・ベルナベイ Rina Bernabei

ニューサウスウェルズ大学・シニアレクチャラー。2002年にBernabeifreeman Ptyを設立、ミラノ家具見本市やミラノ・トリエンナーレを中心に活躍するデザイナー。

日時

2019年5月10日(金)

会場

九州大学大橋キャンパス デザインコモン2F

レビュー

教育者として、研究者として、さらにはプロダクトデザイナーとして活躍するベルナベイ氏は、「Design Through Research」という言葉で自らのスタンスを簡潔に語った。彼女の研究(Research)は必ずフィジカルな成果が伴う。これが彼女が自らに課したルールであり、ゆえにUNSWでの教育・研究活動と彼女が主宰するデザイン事務所bernabeifreemanにおける制作活動は不可分に結びついている。

ベルナベイ氏のステートメントは「パーソナライゼーションによってプロダクトにエモーショナルな(感情的な)価値を与えること」であり、そのために「ユーザーによる完成(User Completion)」というコンセプトを掲げている。デザイナーが未完成のプロダクトをつくり、それをユーザーが完成させる。このプロセスを通じて、ユーザーはプロダクトに愛着を感じるというのである。ユーザーがスティッチを加えることによって完成する照明「Stitch Light」、ユーザーが指で紙を切り抜くことによって完成する照明「Pop Light」は、この「ユーザーによる完成」の実践例であり、簡単な「手作業」によって多様な「完成品」を生み出す可能性を示している。このような方法論は、今日「インダストリー4.0」と呼ばれるデジタル・ファブリケーションの技術ときわめて親和性が高く、ベルナベイ氏が3Dプリンターに着目したのは自然な流れであった。「Digital Craft」というプロジェクトでは、3Dプリンターが出力したプラスチックの器にユーザーが籠細工を行うためのガイドがあらかじめ仕込まれており、3Dプリンターと手作業の協業によってデジタルの質と工芸品の質が同居する魅力的なプロダクトが完成する。さらに、近年取り組んでいる陶器の3Dプリンティングでは、同様のアイデアが、より豊かな素材感によって補強されている。このように先端的な技術を扱いながらも、ベルナベイ氏は「テック寄りではなく、クラフト寄りのアプローチ」であることにこだわり続ける。ここに、「Design Through Research」を標榜する彼女の信念があらわれているように思われた。

研究と制作の境界、デザイナーとユーザーの境界、デジタルとクラフトの境界を問うたレクチャーの後には、本学教員・学生を交えて活発な質疑応答が行われた。

(岩元真明)