第31回デザイン基礎学セミナー『造形の原野へ:素材・技術・場所の連関をめぐって』

原野とは、さまざまなものが未分化な地平をいう。そこはアートとデザイン、建築、土木が分離対立する手前で、人間と造形と環境の関係を再考する場であり、造形芸術を大きな物質循環のなかに置き戻す手だてを考える場である。理論ではなく、「なまの土」を用いた具体的な造形実践とそこでの気づきを通して、素材と形態、技術と場所のあるべき関係、作品や創作概念の更新の可能性を提示する。格差と紛争、気候変動が進む果てのポストヒューマンのアートと生活のために。

講師

井上明彦 Akihiko INOUE (アーティスト)

美術家。1955年大阪生まれ。1984年京都大学大学院博士課程中退。1990年代半ばより、環境や場所性と関わるサイト・スペシフィックな造形表現を軸に、絵画、立体、インスタレーションから写真、デザインにわたる領域横断的な活動を続ける。地域社会と関わるアートプロジェクトやワークショップもしばしば行う。2006〜7年、文化庁新進芸術家在外研修でパリ滞在。1995〜2021年、京都市立芸術大学美術学部教員(造形計画)。2022年度意匠学会作品賞受賞。

日時

2024年11月8日(金)18:00~20:00(開場 17:45~)

会場

九州大学大橋キャンパス・印刷実験棟2F+オンライン開催

*ご関心のある方はどなたでも自由に参加できます。参加ご希望の方は前日までに、こちらの申込みフォームからお申込みください(締切:11/7、講演は日本語のみ The lecture will be given in Japanese only.)。

*オンライン参加をご希望の方は、上記フォームに入力頂いたアドレスに当日、URL等のご案内をお送りします。事前にZoomの最新版をダウンロードしてください。

主催

九州大学大学院芸術工学研究院・デザイン基礎学研究センター

共催|九州大学芸術工学部未来構想デザインコース

問い合わせ先|横谷奈歩・古賀徹

designfundamentalseminar#gmail.com(#は@に置き換えてください。)

レビュー

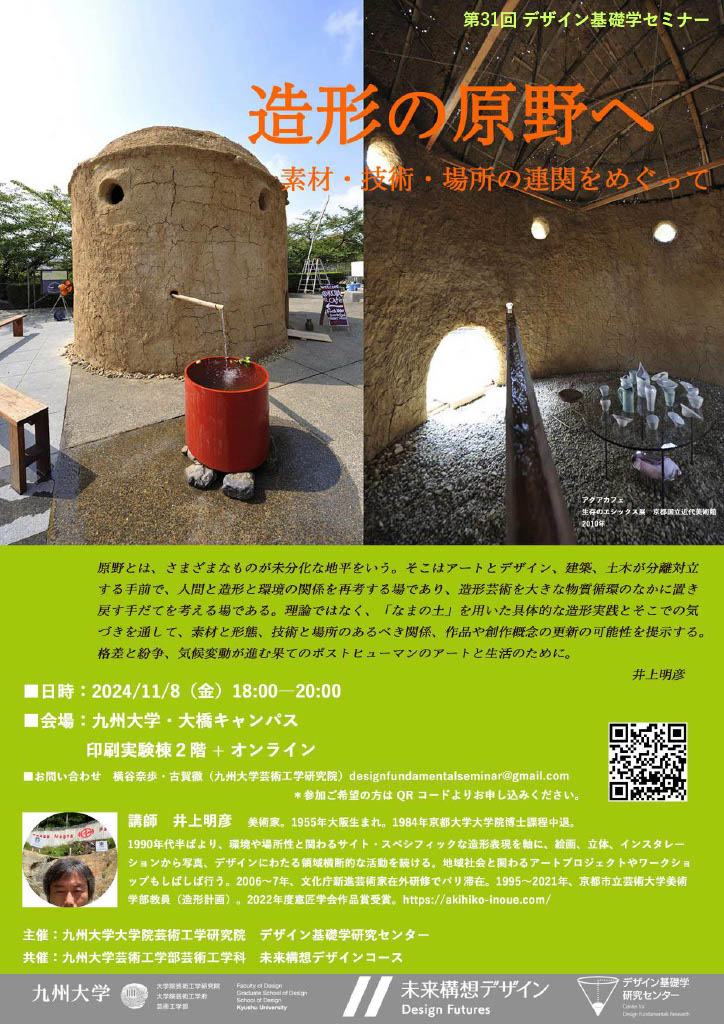

井上明彦さんは、1. 材料はできるだけ市場で調達せず現地のものを利用する、2. 作業のうちから生まれるイメージやアイデアを重視するという二つのルールを自らの制作に課している。そのルールに従って、「水のゆくえ:アクアカフェ」(2010年7月9日〜8月22日、Trouble in Paradise/生存のエシックス 展、主催:京都国立近代美術館)と題されたアートプロジェクトにおいては、京都近代化の礎となった琵琶湖疏水を用いて、高速道路建設のために取り壊された江戸時代の民家から救い出された土、竹林から手に入れた竹や藁を練り上げ、最終的に土壁のカフェを美術館の前庭に制作するワーク・イン・プログレスを井上さんは手掛けることになる。

写真は井上明彦さんのWS(https://akihiko-inoue.com/work/project/aqua-cafe.html)より転載

このような「作品」から読み取ることができるのは、現代のアート、とりわけデザインをめぐる大きな価値観の変化であると思われる。近代デザインは普遍的な方法論とスタイルによっていつでもどこでも実現可能な一定の機能を実現することを目的として発展してきた。それゆえにローカルな状況がデザインに変化を与えるとしても、それはそれぞれの地域の特殊性を吸収するための対策か、もしくはその場所の特色を出すいわば文化的装飾であるのにすぎなかった。

これに対して井上さんのやり方は、まさにその場所と時刻においていま何をなすべきかを発案しつつ進行する。この発案は、何を造ろうかと考える最初の局面だけではなく、ワーク・イン・プログレスの各段階において連続的に発動される。その場所に行ってみないとわからないし、やってみないとわからない。そうであるがゆえに、最終的に何が出来上がるかが見通せない。

近代的で普遍的な方法論においては、デザイナーの意思、つまりデザインコンセプトがデザイン工程全体を支配するべきだと考えられている。このかぎりでデザインの行為主体性(agency)は、デザイナーの意図に起源をもつ。だから人々はデザインに直面した時、これを造った人はどう考えたのだろうと思いを巡らすことになる。

だが井上さんのやり方においては、デザインの過程に影響を与えるのは場の歴史、その状況、その素材である。そこにはすでに失われ、不可視なものとなった他者たちも含まれる。井上さんはそうした不可視なものたちをまずもって地面の下から掘り起こし、それに命を吹き込み、行為主体性をそこに回復させる。だとすればそこでデザイナーとは、あるいは古民家の壁に塗りこめられていた土であり、あるいは土中を流れていた疏水でもあることになる。人間としてのデザイナーは、むしろ死者や素材の声を聴き、それに地上の声を与える媒介者、いわばイタコのようなものになる。

なぜ今そのようなデザインが求められるのだろう。それは近代デザインが素材や他者の固有性、いうなればその存在を忘却してきたからだと考える。井上さんは作品の材料を市場でのみ調達することに批判的である。というのも市場においては、その素材がどこで掘り出され、生産され、どのように運搬されてきたのか、つまりその歴史と存在が隠されてしまっており、人々の関心はその利用可能性のみに絞られているからである。市場でモノを購入するたびにひとは、それを自ら調達する能力とその過程への想像力を失っていくと井上さんは言う。

人々の関心は今ここの利用可能性に制限されているがゆえに、素材や労働の無批判な利用が自然や他者を破壊していく。これが現代の持続不可能性の構造なのだろう。実際は歴史や自然や他者に依存しているのにそれが見えず、そうではないと思い込む。今の自分だけを支えとして何かを作ることができると思い込む。こうした意味での根のなさ、ふわふわとした悪しき浮遊感が近代世界全体を覆っている。

根を取り戻そうとするとき、素材・歴史・他者を掘り起こすそれぞれのラインにおいてデザインは複線化されることになろう。そのような線が複雑に交差するもの、もしくはそれを追想させる装置こそがデザインになるだろう。井上さんのアクアカフェで水の音を聞き、土の壁、竹の筋交い囲まれるとき、おそらくは何か安堵した気分になるのは、そのような複雑なラインのうちに来訪者が自らの根を探求し、張り巡らせようとしているからなのである。

(古賀徹)