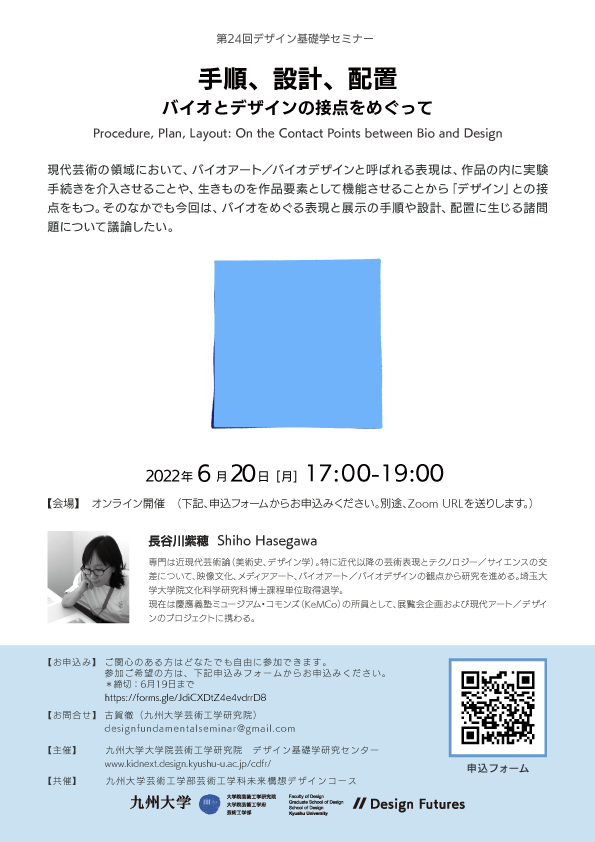

第24回デザイン基礎学セミナー『手順、設計、配置──バイオとデザインの接点をめぐって』

現代芸術の領域において、バイオアート/バイオデザインと呼ばれる表現は、作品の内に実験手続きを介入させることや、生きものを作品要素として機能させることから「デザイン」との接点をもつ。そのなかでも今回は、バイオをめぐる表現と展示の手順や設計、配置に生じる諸問題について議論したい。

講師

長谷川紫穂 (KeMCo:慶應義塾ミュージアム・コモンズ)

専門は近現代芸術論(美術史、デザイン学)。特に近代以降の芸術表現とテクノロジー/サイエンスの交差について、映像文化、メディアアート、バイオアート/バイオデザインの観点から研究を進める。埼玉大学大学院文化科学研究科博士課程単位取得退学。

現在は慶應義塾ミュージアム・コモンズ(KeMCo)の所員として、展覧会企画および現代アート/デザインのプロジェクトに携わる。

日時

2022 年6月20日 [月] 17:00-19:00 (16:50開場)

会場

オンライン

レビュー

バイオアートやバイオデザインといえば、ここ10数年のうちに盛り上がりを⾒せる最近の動向 のように思われるかもしれない。ただし⻑⾕川さんの講演は、バイオとデザインの接点をめぐる 歴史的な事例を探ることから始まり、それらを最近のアート作品の数多くの事例へと関連づける 現在編の⼆部構成によって進められた。

前半の講演で紹介されたのは20世紀初頭におけるプロト・バイオデザインとも⾔える実践である。放散虫などの緻密なデッサン画を残した⽣物学者、エルンスト・ヘッケルのイラストレーションは、当時からアールデコやバウハウスの実践にも多分に影響を与えるものであったことが知られている。さらに同時代に活躍した植物学者のハインリッヒ・R・フランセ(Raoul Heinrich Francé)による科学の⼤衆化を経て、建築家のジークフリート・エベリング(Siegfried Ebeling)は「膜としての建築」という⽰唆的な概念を提出することにもなった。⻑⾕川さんによると、これらドイツ語圏での事例は、近年の美術史・デザイン史研究でも検証されている概念的な枠組みとして、19世紀末から20世紀初頭当時の「⽣命中⼼主義(Biocentrism)」という思想的潮流のうちに位置付けられるものである。⽣命哲学や有機体論、それにもとづく社会改⾰運動などのかたちで展開した⽣命中⼼主義は、先のようなデザインを具体的な⼿続きとしていたのであり、つまりは個別のデザインが思想や観念のインフラとして機能していたのである。

後半で紹介された代表的なバイオアート作品の数々は、こうした理解を現在進行形の実践においても確認させてくれる。⻑⾕川さんはそれらの作品を、前世紀以来の⽣命科学の進展とその⼤衆化、問題解決よりも問題提起を主眼とするクリティカル/スペキュラティヴ・デザインの潮流、さらには⼈間の活動が地質学上の不可逆的な変化をもたらしたことを指す⼈新世といった⾔葉に結びつけていく。言い換えるなら、これら最近の時代の変動を特徴づけようとする呼称は、現在における 「⽣命中⼼主義」の再来ということになるだろうか。もちろん時代や内容の相違には注意深くあるべきだが、19 世紀から20世紀初頭の⽣命中⼼主義と同様、現在における「⽣命」というテーマの再興においても、バイオアートやデザインの表現の仕様や様式には、⾃然科学と表現⼿段を結びつけるインフラとしての機能が要請されているようにも感じられる。

このことを講演の最後に取り上げられた3つの事例に確認してみよう。それとは、岩崎秀雄による《Culturing <Paper>Cut》、Johanna Rotkoによる《Living Images》、そしてKen Rinaldoの《Borderless Bacteria/Colonialist Clash》といった作品である。⻑⾕川さんはこれらの事例を⽣体組織や⽣命現象をメディア゠⽀持体として採⽤したグラフィック作品として分析したのだが、以下では私⾒を交えつつそれを「閉鎖」と「開放」という観点からまとめてみたい。

⻑⾕川さんによると、バイオアートの多くにはそもそも「⽣環境をセットすること」が伴い、実際に作品提⽰のたびにそれを「⽣かすこと」と「殺すこと」とがついてまわる。具体的に上記の作品は、シャーレなどのガラス製容器が⽀持体として必要となるし、また他のバイオアート作品であっても、展⽰会期中にしばしばコンタミネーション(汚染)や培養液の液漏れに襲われるなど、維持管理や保存収蔵の局⾯で特有の困難を抱え込むことが少なくない。こうした作品の支持体としての特徴をさしあたり、バイオアートの物理的な閉鎖性として理解してみよう。

その⼀⽅で上記の作品では共通して、それらを制作する⼿段が作家のウェブサイトやワークショップといった場で、⼿順やプロトコルとしてオープン゠公開されているという。これらの作品レベルに限らず、⽇本のBioHack AcademyやオランダのWaag Futurelabなどによる精⼒的な取り組みは、しばしば(バイオ)テクノロジーの民主化を掲げ、生物学や実験室などの閉ざされた制度的空間から具体的な⼿順や設計を「開放する」ことに注⼒している。そのプロジェクトの一環として、講演では⻑⾕川さんが実際に、上述の岩崎やRotko による作品でとられた制作の手法を倣い、その手順を辿る様⼦も紹介されていたが、その姿はさながらラボで再現実験に取り組む⾃然科学者のようでもあった(確認しておけば、⻑⾕川さん⾃⾝はあくまで美術史やデザイン史を専門とする⼈⽂系の研究者である)。

これら⼿続きの公開という特徴には、いわゆるDIYカルチャーのみならず、ウェブ上でのプログラミングコードなどを積極的に公開しようとするコピーレフト的な動向との親和性をみてとることもできる。そればかりかバイオアートの開放性は、それを単に表現⼿段としてのみならず、私たちの⾝の回りの料理や⾷事、菜園や植物の栽培といった、⽣活に根ざした諸々の活動にまで接続することにもなるだろう。実際に先の⻑⾕川さんによる倣いの体験の様子(または、今回のタイトルにある「⼿順、設計、配置」)を、たとえばレシピを⾒ながら⾷事を作るといった身近な作業に重ね合わせてみることも難しくはない。

だが、当然ながらオープンであることを素朴に称揚したり、過度の期待をかけることには慎重であるべきだろう。とりわけ「⽣命」という主題を扱う以上、その操作や編集、制作のプロセスを公開することには、いうまでもなく倫理的な問題がついてまわるからだ。また、そうした作業を⼤学のように適切な設備や制度が存在しない場所でも共有可能にするには、個別の具体的な⼿続きをある種のスクリプトへと変換せざるをえない。そうしてバイオアートをある種の「スクリプト」に還元することは、結果として、当該作品の受容をめぐる⼀回性や感性的体験を抽象化してしまうことにもなるのではないか──これは講演後のディスカッションで提出された問いのひとつでもあった。

要するに、バイオアートの閉鎖性と開放性とは、そのどちらかに与するべきといった対⽴項ではなく、この動向についてまわる表裏⼀体の特徴として理解されるべきである。さらに、こうした両義性は、講演の最後になって導入されたヤーコプ・フォン・ユクスキュルによる「環世界」という著名な概念とも無関係ではないだろう。ダニやノミなど、微⼩な⽣物にもそれごとに固有の世界認識があることを⽰した環世界概念は、⽂字どおりに知覚や認識の閉鎖的な特性(ある種のバブル)が存在することを指摘した概念として知られている。だが、この概念がデザインとも関連する最近の議論で頻繁に⾒直されているのは、それが私たち⾃⾝の認識や主体を特権化してきた⼈間中⼼主義を打破するという開放性をもたらしてもくれるからである。

とするなら、与えられた⼿続きに閉じこもることなく、あくまで⽣命現象の物理的な特性と直接的に対峙することをつうじて、⽣命/⽣活にまつわるスクリプトを都度、柔軟に組み替えつつ切り開いていくことをいかにして可能にすることができるのか──それこそが「⼿順、設計、配置」という観点から浮かび上がるバイオアート/デザインをめぐる問いであったように思われる。

(増⽥展⼤)